金属に「命」を吹き込む

鋳造(溶けた金属を型に流し、冷やし固める)という方法で作られるジュエリーの金属部分は、初めからキラキラと輝いているわけではない。表面は白くザラザラとした被膜に覆われ、お世辞にも「キレイ」とは言い難い見た目だ。しかしそこに「研磨機」と呼ばれる機械を軽く当てると…まるで曇天に陽光が差し込むように、まぶしい金属肌がスッと顔を出す。その輝きは、被膜が削り取られていくごとに躍動感を増していく。郷田純一さんら「磨き職人」は、金属に「命」を吹き込むのが仕事だ。

磨き作業は「面取り」の要領で進んでいく。研磨した部分は平面になるため、まず全体を数回磨いて大まかな多面体にする。しかしそれでは、形はいびつなまま。そこで次は、多面体を構成する「辺」の部分を磨く。すると先ほどより面数が増え、表面の傾斜もなだらかになる。この作業を繰り返しながら、金属を理想の形へと近づけていく。しかし一度磨いたら元に戻すことはできないため、力加減を誤ると、ゴールからどんどん遠ざかってしまう。角はしっかり角張るように、曲面はしっかりカーブするように。この「当たり前」がキチンとできるか否かで、磨き職人の腕は判断されるそうだ。

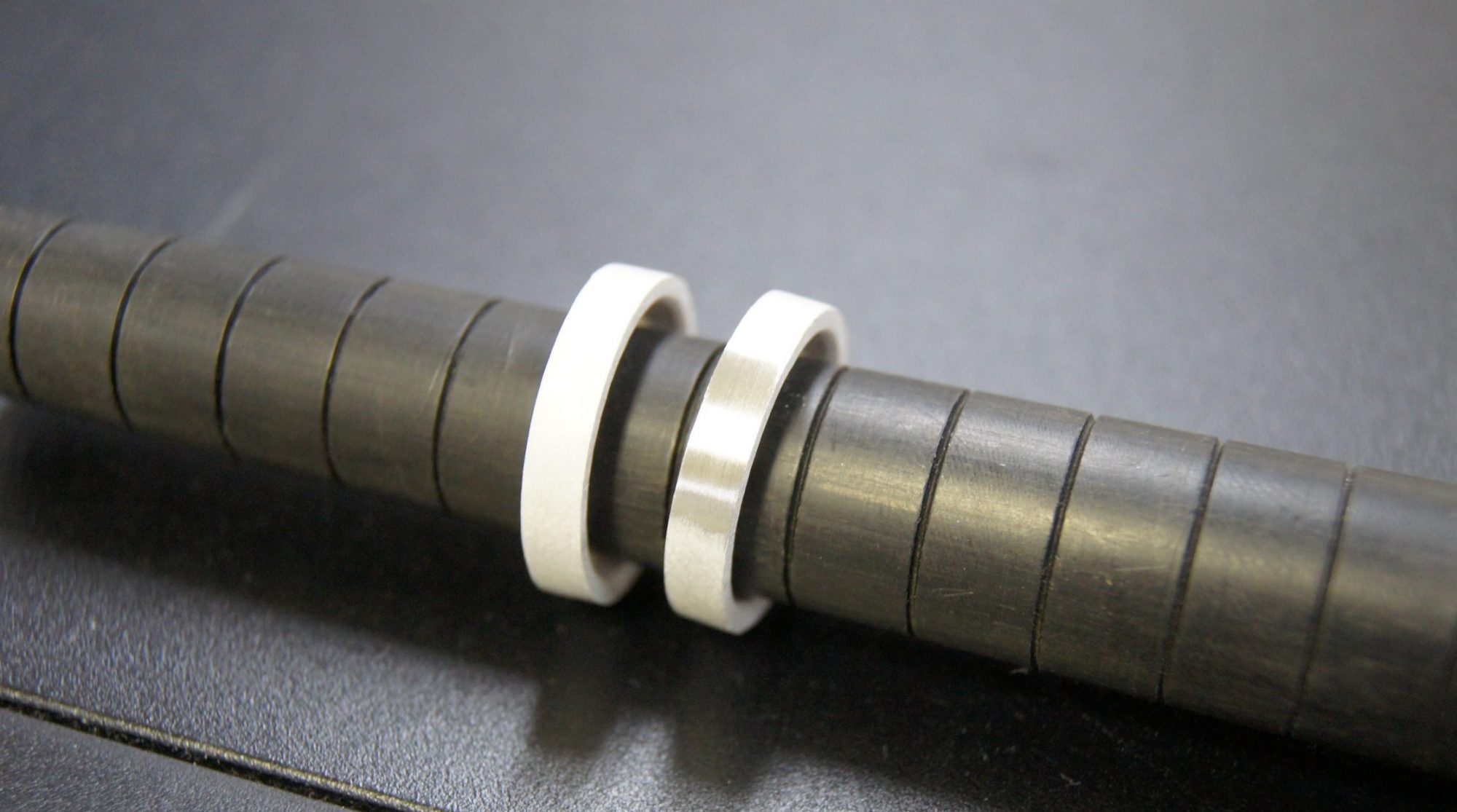

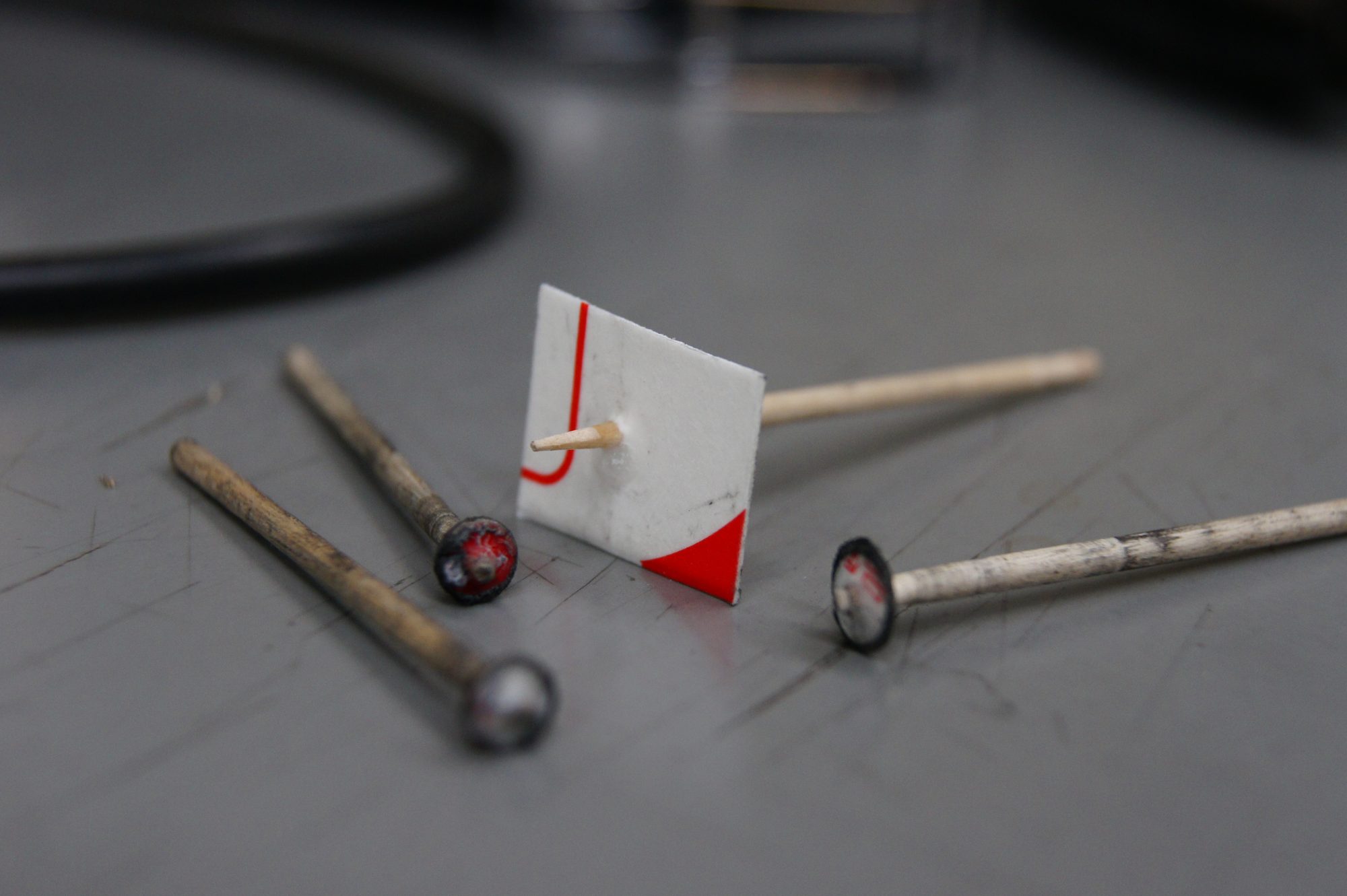

バフ研磨機」や「リューター」など、数種類ある研磨機は、品物の形・大きさ・部位によって使い分ける。さらに、磨くごとに変わる表面の状態に合わせ、金属に触れる部分のパーツはこまめに付け替えながら作業を進める。ところが「固め・柔らかめ・粗め・細かめ・金属製・布製…」と驚くほどたくさんの種類があり、素人目には違いが分からないものも多い。しかし郷田さんは一瞥しただけで最適な一つを選び、付け替え、磨く。迷いのないその動きからは、彼自身が職人として積み上げてきた経験値がうかがい知れるようだ。

職人にあって、学生にないもの

少年時代は「モノを作ることが好きだった」という郷田さん。転機は高校時代に参加したジュエリー専門学校の体験入学だった。リングに模様を付ける作業の面白さに魅了され、入学を即決。2年間、業界の仕組みや製作のいろはを学んだ。しかし学校で習う程度の技術や知識でやっていけるほどこの世界は甘くなく、今振り返ると「素地を教わったにすぎない」と感じるという。

職人にあって、学生にないもの…それは「経験」の一言に尽きる。例えば、「触り心地」や「光り方」。磨きの仕上がり具合を判断する重要な鍵だが、その度合いを言葉で表現するのは難しいため、人から教わるには限界がある。どの程度滑らかならいいのか、どの程度光ればいいのか…。その物差しを体得するには、とにかく経験を積み、自分の手と目に覚えさせていくしかない。そのためには、それができる唯一の場所である「ジュエリー製作の現場」に身を置くことが、職人の卵にとっては何よりも重要となってくるのだ。残念ながら、郷田さんは新卒内定を得られず、異業種で数年間を過ごす。しかし「モノづくり」の世界を諦めきれず、一念発起。山梨県内のジュエリーメーカーに就職した。

成長できた環境に感謝

入社後、郷田さんは「磨き部門」に配属される。「職人」と聞くと、「技術は教わるものではなく、見て盗むもの」といった古風な世界を連想しがちだ。しかし、社風は「『背中を見て覚えろ』は、時間の無駄。キチンと教える方が、戦力となる人材が早く育つ」というものだった。とはいえ、入社当初は金の地金に触れることすら許されない。代わりに数か月間毎日したのは、「端材についた小さな出っ張りを切る」という練習だった。徐々に他の作業をさせてもらっても、なかなか「練習」の域からは出られない。何かを製作するでも、売り上げに貢献するでもない状態は、とても心苦しかったという。しかしそこから抜け出すには、「技術を身に着けること」以外方法はない。無心で取り組み、少しずつできることを増やしていった。

程なくして初めて、郷田さんはシルバーリングの製作を任せられる。今振り返ると傑作からは程遠い出来栄えだったが、初めて商品を作らせてもらえた「嬉しさ」と、完成した時の「達成感」は、未だに忘れられないという。その後徐々に手掛ける商品数が増えるが、それと比例して失敗の数も増えていった。しかし自身の成長を感じるのは、決まって「失敗した後」だったという。「失敗は成長するチャンスだということを、先輩職人たちは身をもって経験している。それを教えるため、ある程度失敗を許してくれた環境は本当にありがたかった」。

努力を楽しみ、失敗を糧に

派手な動きがほとんどないため、磨き作業の活動量は一見とても低そうに見える。しかし、高速回転するバフの力に負けないように自分の動きを保つには、腕と指先にかなりの力を入れ続けなければならない。加減を誤ればケガを負うし、摩擦熱で火傷を負うこともしばしば。磨き面の凝視による目の酷使は、首や肩にも影響する。見た目以上に身体への負担が大きいため、50代頃にリタイヤしてしまう職人も多いという。こうした現実が、磨き職人減少の一因になっているのかもしれない。

それは、30代の郷田さんにとっても他人事ではない。しかし今は自分の技術を磨くことの方が先決で、それがとても楽しいという。現在所属する会社では、彼は唯一の職人。そのためロウ付け・溶接・石の枠巻きなど、磨き以外の大半の作業も一人でこなしている。「極めたいのは、もちろん磨き。でもそれ以外のこともできれば、受けられる仕事の幅が広がる。職人としての価値を上げるため、積極的に新しいことに挑戦したい。目指すのは『どんな要望にも応えられる、幅広い技術をもった職人』です」。

どんなに素晴らしいデザインやアイデアが生まれても、実際に形にできる職人がいなければ、それは単なる「空想の産物」で終わってしまう。郷田さんが求められている役割は決して簡単ではないが、彼は大切な「技」を先輩職人から習得済みだ。それは「失敗や逆境を、成長のチャンスに変えてしまう」という技術。努力を楽しみ、失敗を糧にする彼の姿勢は、これからの成長の歩みを軽やかなものにしてくれることだろう。